“Go for it マレーシア教育移住日記”にご訪問いただきありがとうございます。

今回も前回に続き、マレーシアの学校で学べるカリキュラムである ケンブリッジ式 の基礎知識についてお話ししていきます。しっかりと知識を持って攻略すれば、 ケンブリッジ式 は良い点が取れるんです。

【#12】マレーシアで学べる教育カリキュラム、 ケンブリッジ式 の基礎知識 – 後編 –

ケンブリッジ式 カリキュラム

【Photo】King’s College, University of Cambridge

【Photo】King’s College, University of Cambridge

IGCSEとは

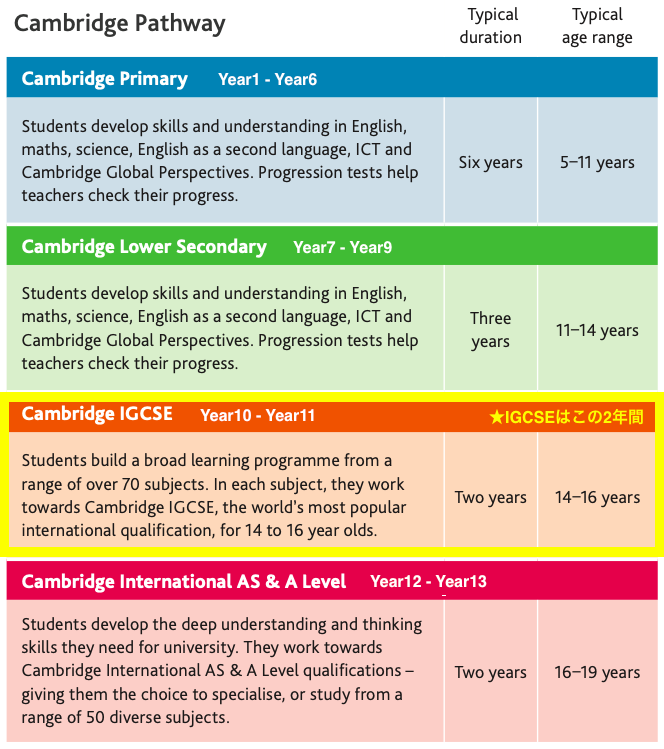

前回のおさらいとなりますが、“IGCSE”とは“イギリスの義務教育修了試験”のことで、イギリス国内版のGCSEに対して、海外のインターナショナルスクールが実施する海外版のことをIGCSE(International General Certificate of Secondary Education)といいます。

セカンダリースクールのYear11の終わりにIGCSEで選択した科目の試験を受け、そのスコアをもってIGCSEを修了します。

引用元:

引用元:

Cambridge Assessment International Education

https://www.cambridgeinternational.org/

試験の実施機関として最も代表的なものが英国ケンブリッジ大学傘下のケンブリッジインターナショナルという教育機関で、私たちはそのケンブリッジインターナショナルが定めるシラバスに則った教育をマレーシアのインターナショナルスクールで受けています。

生徒たちはアッパーセカンダリー(Upper Secondary)と呼ばれるYear10とYear11の2年間IGCSEを履修し、Year11の3学期(Term3)の5月から6月に実施されるIGCSEの修了試験をクリアして修了認定(Certificate)を取ることが目標となります。

IGCSEの科目

IGCSEには必修科目と選択科目があります。

必修科目

必修科目は、英語(English)、数学(Maths)です。

理科(Science)はケンブリッジのシステムとしては必修でありませんが、マレーシアのインター校では理科を必修に含む場合がかなりありますので、本記事では理科も必修に含めておきます。

英語は、第1言語としての英語(English as a first language)と、第2言語としての英語(English as a second language)がありますが、たいていの日本人留学生は後者を選択することになります。

数学は、いわゆる普通の数学(Math)と、上級数学(Additoinal Maths)があって、必修は普通の数学のみですが、数学が得意な子はMathとAdditoinal Mathの両方を選択することが多いです。

理科は、物理(Physics)、生物(Biology)、化学(Chemistry)のうちから1つを選択します。

選択科目

ケンブリッジインターナショナルが提供する選択科目は70種類以上もあり、選択するのも大変なほどです。

ケンブリッジインターナショナル科目一覧

IGCSE Subjects

それぞれのインター校によって(あるいは在籍する先生の専門科目によって)提供している科目が異なり、先生の異動があれば同じ学校でも年度によって選択できる科目が変動することがあります。

- 上級数学(Additional Maths)

- 経済学(Economics)

- 経営学(Business Studies)

- 会計学(Accounting)

- 歴史(History)

- 芸術(Art)

- 音楽(Music)

- コンピューターサイエンス(Computer Science)

- 演劇(Drama)

- 体育(Physical Education)

- 英文学(English Literature)

- 中国語(Chinese)

- フランス語(French)

- スペイン語(Spanish)

Year10がスタートする時点では、たいていの場合、必須科目を含めて9科目を選択します。

それぞれの科目にはケンブリッジインターナショナルが定めるシラバスがあり、どのような学習なのかや、試験時間、配点なども事前に把握することができます。

例えば、上級数学(Additional Maths)のシラバスはこんな感じです。

IGCSE Syllabus

Additional Mathmatics

修了要件

Year9が終わる時期に必修科目を含めてIGCSEの科目を選択し、Year10から学習がスタートします。

最終的にYear11の修了テストで“5科目以上C以上”の成績を獲得することでIGCSEの修了認定(Certificate)がもらえます。

ちなみに、IGCSEのA*からCまでの成績評価の尺度は以下の通りです。

| Grade | 評価 |

|---|---|

| A* | 90%以上 |

| A | 80%以上 |

| B | 70-79% |

| C | 60-69% |

テクニック

最終的に最低5科目でC以上の成績を取らなければならないので、少しでも良い成績を取れる可能性の高い科目を選択することが基本戦略となってきます。

Year10では必須科目を含めて9科目を取る子が多いですが、イギリスのトップ大学を目指さないのであれば、9科目のうち最終的に5科目C以上を目指すことで修了認定を狙うということとなります。

IGCSEのCertificateがあれば、マレーシアではAレベルに進まなくても進学できる大学のディプロマコースがあります。

我が家の ケンブリッジ式 体験談

ケンブリッジ式と日本の教育との違い

ですが、日本の教育と比べてどちらが簡単か難しいかはっきりとは言えません。

私は今の日本の教育を十分知っているとは言えないし、ケンブリッジ式と日本の教育では言語も違うので、難易度の尺度も自ずと違ってくると思うからです。

ただ一つ言えるのは、内容が難しいか簡単か以前に、それを母国ではない言語で学んでいるという点で日本人留学生にはかなりの負担がかかっているのは事実だと思います。

インターに通う子供たちは、“英語を学ぶ”ことと、“英語で学ぶ”ことが同時進行です。

必修科目に対するMinaの印象

数学(Maths)

日本のように単元毎に段々難しくなっていく感じではありません。高校生でも、時には日本の小学生がやったような“速さの問題”が出てきたりします。

今、次男はYear10(セカンダリー最終学年)で通常の数学(Maths)の他に上級数学(Additional Maths)を選択しています。分かりやすく言うと、日本の高校生が進路を理数系に選択する場合に、より高度な数学を学ぶ授業を選択しているようなイメージです。

先日、次男が日本の友人と話したら、“このAdditional Mathsは現在の日本の高2数学(数Ⅱ)と同じくらいの難易度レベルの単元をやっているようだ”と言っていました。

つまり、上級数学(Additional Maths)を選択しない子は、日本の数Ⅱレベルの単元は勉強せずに卒業するということになります。

最終的に必須科目に普通の数学(Maths)がありますが、もし上級数学(Additional Maths)を選択しなければ、日本の高校生のほうがレベルの高い数学を勉強していると言えるのかもしれません。

理科(Science)

物理(Physics)、化学(Chemistry)、生物(Biology)の3科目のうち1科目を選択すること多いです。(学校によってルールが違うこともある)

Year10でIGCSEの科目を選択するので、選択した科目は勉強を深めることになりますが、選択しない科目(捨てる科目)は日本の中3と同等レベルまでで学習が終わるということになります。つまり、選択した科目に関してはより深く学ぶことができますが、それでも日本の学習ほど深いところまで学ぶという感じではないようです。

英語(English)

インターナショナルスクールの英語の授業は、第1言語としての英語(English as a first Language)と第2言語としての英語(English as a second Language)があります。

IGCSEではそれぞれ別の科目扱いとなるので、第一言語としての英語(English as a first Language)の選択を目指す子もいますが、英語を母国語としない生徒が第一言語としての英語(English as a first Language)のクラスに入るのは簡単なことではありません。もし小さい頃からインター校に通っていれば、十分可能性はあります。

テスト対策余談

つまり、私たち日本人がIGCSEの科目である日本語を選択しテストを受けるのです。

ただ、日本人だからといって必ずA*やAといった良いスコアが取れるとは限りません。もちろん試験問題の傾向把握と対策は必要です。でもDやFを取る可能性は低いですよね。

そして、残念ながらIGCSEの科目としての“日本語”は2019年で廃止になりました。狂おしく残念です…(涙)

また、極端な話、学校でその科目の授業を受けていなくても、70種類以上あるIGCSEの科目の中から自分が得意とする科目の試験を申込み、テストを受けてスコアをもらうということが可能です。

授業で教えてもらえる科目には、学校や先生よって限りがあります。つまり、教えられる先生がいなければ、その科目はなくなるのです。

IGCSEには本当にたくさんの科目があり、その科目は日本と全然違います。

例えば、私は日本の高校時代に古文の授業にまったく興味が持てず居眠りばかりしていましが(笑)、ケンブリッジ式で学ぶ子は、ICT(Information Communication Technology)の授業で情報通信技術を学び、自分でホームページを作ったりします。

また、ビジネス(Bussiness studies)の授業や会計学(Accouting)の授業では、日本なら大学生が学ぶような専門的なことを勉強します。

もし海外の大学に進学してこれらの科目の授業を取った場合、すでにIGCSEで基礎的なことは学習済みという前提で授業が進むこともあるので、日本の授業と比べたらだいぶ先取りしている気がしますね。

こういう点は、日本の教育と海外の教育との違いを感じざるをえないですね。

最後にまとめると、必須教科以外の不得意な教科は捨てることができ、得意な教科で勝負できるというのがケンブリッジ式の特徴ですね。

まとめ

IGCSEは世界中の大学受験にむけた避けて通れない第1の登竜門

必修科目と選択科目から合計9科目でYear10をスタートするのが一般的

良い成績を残すためには得意な科目、良い成績を取りやすい科目を選ぶ

この記事が「参考になった」「面白かった」など、皆様のお役に立つことができましたら、投げ銭にご協力いただけると嬉しいです!金額は自由なので皆様のご評価にお任せいたします。Squareの各種クレジットカード決済(ログイン不要)またはPayPal(ログイン必要)の決済で投げ銭できます。どうぞよろしくお願い申し上げます☺️

※ Square社とPayPal社のカード決済システムは多くのサイトで幅広く利用されています。当ブログがご利用者様のカード情報を得ることはありませんのでご安心ください。

次回に続く

クリックして応援してください!!励みになります!

![]()

にほんブログ村